呼和浩特:共享美好未來 建設人民滿意文明城市

新城區部分城市景觀

5月23日,全國精神文明建設表彰大會在北京召開,中央宣傳思想文化工作領導小組決定授予202個城市(區)全國文明城市(區)稱號,其中呼和浩特市成功獲評全國文明城市。

五月的青城,花香滿城,沁人心脾。

漫步城市,在東護城河北街看游人閑庭信步、在塞上老街遇“紅馬甲”熱心服務、“和諧號”高鐵穿城而過、口袋公園里歡聲笑語不斷、駕駛員習慣性文明禮讓行人……一幅幅文明和諧的畫面撲面而來。

文明是一座城市的精氣神,也是一個時代的價值觀。

自創建全國文明城市工作開展以來,呼和浩特市持續推動文明城市創建成為增強群眾獲得感的幸福工程、提升社會治理水平的系統工程,努力創建信仰堅定、崇德向善、文化厚重、和諧宜居、人民滿意、團結奮進的文明城市,將文明城市創建與群眾對美好生活的向往同頻共振,以高標準文明建設引領高質量發展,為打造“美麗青城、草原都市”亮麗風景線、書寫中國式現代化首府新篇章聚勢賦能。

呼和浩特國際雕塑園

高舉思想旗幟 建設信仰堅定的文明城市

習近平總書記對內蒙古十分關心,黨的十八大以來,習近平總書記3次親臨內蒙古考察,為內蒙古擘畫發展藍圖,指引前進方向。

作為內蒙古自治區首府,呼和浩特市突出主責主業、強化系統思維,把創建全國文明城市工作納入全市整體工作布局,統籌謀劃、一體推進。十三屆市委召開180次常委會會議,嚴格落實“第一議題”制度,及時跟進學習習近平總書記最新重要講話重要指示重要文章精神。市委理論學習中心組開展集體學習69次,指導各級黨委(黨組)中心組開展學習近3萬次,巡聽旁聽850余次,推動中心組學習真學、真用、真解決問題。舉辦“理響新征程”理論宣講大賽,擦亮“理響青城”和“青城之光”理論宣講品牌,舉辦學習貫徹黨的二十屆三中全會精神等重大主題報告會10場,開展各類宣講4000余場,受眾近40萬人,教育黨員干部堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。

堅持以社會主義核心價值觀為引領,將理想信念融入學校教育、家庭教育和社會教育之中,引導人們明大德、守公德、嚴私德。突出抓好未成年人思想道德建設,打造“北疆少年心向黨”未成年人紅色基因傳承工程和“文化潤童心 美德我傳承”未成年人中華優秀傳統文化傳承工程。開展“扣好人生第一粒扣子”等主題實踐活動1200余場。“童聲里的中國”“童聲誦北疆”等經典誦讀活動覆蓋全市中小學生兩萬余名,媒體展播轉載閱讀量超3000萬。

堅持把鑄牢中華民族共同體意識作為主線,融入到經濟社會發展全過程各領域,在把方向、建機制、抓落實上持續用力。健全鑄牢中華民族共同體意識“六個納入”宣傳教育機制,深化“感黨恩、聽黨話、跟黨走”群眾教育實踐活動,開展分眾化、互動式主題宣講4100余場,使“六句話的事實和道理”更加深入人心。打造“相聚青城 石榴籽手拉手”“青城石榴籽同心營”“紅石榴籽宣講團”“社區鄰里節”等品牌活動項目,開展各類主題活動1000余場,引導各族群眾在參與中共居共學、共建共享、共事共樂。2023年,呼和浩特市獲評全國民族團結進步示范市。

大黑河郊野公園

注重德法兼治 建設崇德向善的文明城市

在創建全國文明城市工作中,呼和浩特市突出文明創建的思想道德內涵,把學習習近平總書記關于社會主義精神文明建設論述轉化為具體舉措和實際行動,德法并重助推全國文明城市創建。

持續開展“榜樣就在身邊”學習宣傳教育活動,推動模范典型先進事跡進公園廣場、進街道社區、上電視上新聞、進各行各業光榮榜。創新宣傳形式,建設好人館、好人街、好人公園、好人廣場等宣傳陣地46處,設置道德模范公益海報、道德模范事跡專題巡展1900余處,舉辦宣講活動5000余場。充分發揮典型示范引領作用,全力打造“好人之城”,推薦選樹全國道德模范及提名獎17人,中國好人25人,北疆楷模5人,自治區及市級道德模范、身邊好人1400余人,涌現出“憑真本領闖‘火焰山’的90后消防員”巴特爾、“60年矢志不渝弘揚雷鋒精神”的退休干部魏明、英勇救火的順豐快遞小哥等先進典型。持續拓展學雷鋒志愿服務活動的廣度和深度,打造“雷鋒學校”“雷鋒醫院”“雷鋒車站”等49個,常態化開展“弘揚雷鋒精神 建設幸福青城”新時代文明實踐活動。

著力打造“青城有禮”品牌,持續開展文明餐桌、文明交通、文明上網等“做文明有禮首府人”市民文明素質提升七大專項行動,持續深化“何以愛青城”“青城有愛 文明有我”“我們的節日”等系列實踐活動1.5萬余場次,不斷提升市民對城市的認同感、家園感和歸屬感。

深入推進鄉風文明建設,組建“新風尚志愿宣講隊”,依托新時代文明實踐陣地開展1.3萬余場社會主義核心價值觀主題宣傳活動。通過完善道德評議會、紅白理事會,修訂900余條村規民約,構建自治、德治、法治融合治理體系。土左旗楊家堡村以“圓桌議事會”制定紅白事標準,玉泉區前毛道村打造“頭頭事道”品牌,用“說、商、辦、評”推動移風易俗。實施“強基工程”,打造文藝工作室,開展500余場結對文藝活動,創作《禁賭》等接地氣作品。舉辦移風易俗故事匯,打造“那年今日” “杏福樹下”等品牌,以多種形式推動移風易俗落地見效。

把社會主義核心價值觀融入科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法各環節,強化法律對道德建設的促進作用。健全完善系統化法治化管理體制,出臺《呼和浩特市文明行為促進條例》《呼和浩特市養犬管理規定》等地方性法規,制定《關于進一步完善失信約束制度構建誠信建設長效機制的實施方案》,實施公民法治素養提升計劃,以法治思維抓創建、促常態、鑄文明,讓法治意識外化為市民自覺文明行為。

游客在伊利現代智慧健康谷游玩

增強文化內涵 建設文化厚重的文明城市

文明城市的創建過程,就是傳承城市文脈、塑造城市文明的過程。呼和浩特市積極打造北疆文化品牌,推動各族群眾在共建美麗家園中深入交往交流交融。

在內蒙古自治區率先出臺北疆文化建設實施方案,成立北疆文化研究中心和創作基地。深入開展北疆文化理論研究闡釋、宣傳推廣展示、文藝精品創作,積極打造具有北疆特色的博物館之城、雕塑之城、藝術之城、現代文明之城,讓根植在首府大地的優秀文化活起來、火起來。組織開展城市形象IP宣傳推廣活動,打造國際雕塑園和雕塑館,成立文物考古研究所。與故宮博物院、三星堆博物館等合作,舉辦“故宮精品文物展”“蜀文化特展”等。打造《昭君》《如見》《大漠春歸》等重點劇目,《紅山玉龍謠》獲得“荷花獎”提名獎。第十屆“博博會”、中國城市信用建設高峰論壇、大型演唱會等文旅活動火爆出圈,推出“北疆樞紐 呼和浩特”系列講述節目,總傳播量近千萬,首府的知名度、美譽度顯著提升。呼和浩特市榮獲2023中國最具幸福感城市、2024誠信建設影響力城市稱號,被確定為2026年國際博物館日中國主會場舉辦城市。

深化拓展新時代文明實踐活動,打造新時代文明實踐中心(所、站)、點、實踐帶、特色街區和實踐線路1564個,構建15分鐘文明實踐服務圈。優化實施“文明實踐+”工程,常態化開展“文明實踐我是行動者”活動1萬余場次,積極探索文明實踐假期模式、共享模式、夜間模式,在“十四冬”、春節、演唱會等時間節點開展“幸福青城 美在文明”“青城暖冬 為幸福點亮”等活動,為城市增添溫暖與活力。

以文化賦能高質量發展,提升首府文化能級,建成公共文化設施3500余處,持續實施“鴻雁閱讀計劃”,打造集圖書閱讀、文創產品展示、旅游咨詢服務于一體的新型閱讀空間,成立朗誦協會。打造“舞動北疆”“藝美北疆”“悅動北疆”等群眾性文化活動品牌,叫響“歌游內蒙古”品牌。呼和浩特愛樂樂團定期舉辦系列音樂會、四季交響曲,已成為首府打造北疆文化品牌的亮麗新名片。成立烏蘭牧騎聯盟,2024年累計開展文藝惠民演出800余場。成功舉辦2025亞足聯中國女子五人制足球亞洲杯,組織工作得到各方贊譽。

舞劇《昭君出塞》演出劇照

提升治理效能 建設和諧宜居的文明城市

城市治理水平是衡量城市文明程度的重要標志,關系到城市形象的“面子”,更加關系群眾高質量生活的“里子”,近年來,呼和浩特市以“繡花”功夫管理城市,讓文明城市創建成為民心工程。

近幾年,呼和浩特市“六大產業集群”鏈式發展、相互耦合,量質齊升,擁有伊利、蒙牛兩大全球乳業排名前10的企業,形成了從“一棵草到一杯奶”全產業鏈,獲評“世界乳業科技之都”。算力規模和綠色算力指數位居全國八大樞紐十大集群第一位,被授予“中國云谷”稱號。融入京津冀“兩小時經濟圈”,與北京市海淀區共同打造“兩小時創新圈”,京津冀國家技術創新中心內蒙古創新中心、呼和浩特研究中心正式落戶,獲評全國營商環境創新城市。全市GDP從2021年的3100億元到2024年的4100億元,2024年地區生產總值、固定資產投資、一般公共預算收入3項指標增速位居全國省會城市前列,全國百強城市排名從2021年的99位提升至2024年的82位。2024年,國務院批復呼和浩特國土空間規劃,從國家層面賦予呼和浩特“華北地區重要的中心城市”“國家歷史文化名城”“全國性綜合交通樞紐城市”的重要定位,“區域性先進制造業基地”的核心定位,為首府高質量發展奠定了堅實基礎。

呼和浩特市堅持把全國文明城市創建與城市的規劃、建設、管理、服務統籌推進、同頻共振,不斷優化“一主一副”“一核兩翼”的城市空間布局,構建形成“一橫兩縱四環三樞紐十二輻射”立體交通體系,持續完善“兩屏四帶多點”生態空間架構,全面建設和諧宜居的美麗城市。新續建市政道路107條,打通“斷頭路”80條。建成城市綠道679公里,新建口袋公園、社區游園1009個,成為名副其實的“千園之城”,讓群眾感受到了“身邊的綠、眼前的美”。全面啟動城市精細化管理提升年行動,完善了環境衛生、集貿市場、共享單車、物業服務考評等長效機制,城區852個無物業小區實現物業服務動態“清零”。牢固樹立“生態立市、生態強市”綠色發展理念,深入推進北方地區冬季清潔取暖城市、無廢城市、海綿城市建設,全面啟動“煤改電”“煤改氣”,完成清潔取暖改造4.94萬戶。2024年優良天數312天,空氣質量優良率85.6%,城鎮污水處理率達到95%以上。建成區綠地率達41.05%,實現了市民開門見綠、開窗攬綠的美好綠色生活。2023年被評為國家生態文明建設示范市。

堅持以市域社會治理現代化試點為抓手,聚焦基層治理短板和問題,完善了1+N政策體系。建立社區公共事項準入制度,社區承擔事項由140余項減少到79項。堅持和發展新時代“楓橋經驗”, 踐行“小網格、微服務、精管理、大格局”服務理念,堅持以網格為切入點,整合社會治理資源,提升社會治理成效。建成全市統一的基層社會治理信息系統,完善市級到網格的“一屏統覽、五級聯動”平臺,強化信息整合共享和大數據分析應用,推進網格智能化管理、實戰化應用效率。大力推行信訪代辦制,累計代辦信訪及其他事項3840件。構建“三級聯動+閉環管理”統籌體系,打造“一站式+協同化”矛盾化解平臺,激活“黨建+網格”末梢,全市社區(村)建立了“網格黨小組+專職網格員+樓棟(單元、聯戶)長”鐵三角基層微治理體系,形成共建共治共享的基層治理格局。

持續深化“五大創建”改進創新,推動從創建“文明城市”向建設“城市文明”轉變。進一步完善創城+12345+網格反饋聯動創建機制,為群眾解決民生問題20余萬件。充分發揮文明觀察團、文明推薦官、文明隨手拍的作用,發現問題和征求居民意見建議3.8萬余條,解決率99%。深化“在青城、知青城、愛青城”“文明有我”等主題活動,群眾參與度和滿意度始終保持在95%以上。進一步完善市區聯動、包聯共建等常態長效工作機制,聚焦城市精細化管理,堅持問題導向,持續開展專項整治行動。

小學生參加科普知識活動

彰顯城市溫度 建設人民滿意的文明城市

呼和浩特市堅持問題導向,著力補齊城鄉基礎設施建設短板,以民為本持續發力改善民生。黨的十八大以來,民生投入占一般公共預算支出始終保持在70%左右,全力建設 “五宜城市”,實現經濟發展與民生改善良性互動,使人民群眾擁有更多的獲得感、幸福感、安全感。

深入實施城市更新行動,不斷優化居住環境,讓群眾住得安心舒心。3年來,改造完成老舊小區1261個,棚戶區87個、老舊管網370公里。新增供熱能力3800萬平方米,城市供熱“O”型環網全面成型。解決502個居民小區“吃水難”問題。全面優化城區93處交通堵點,通行效率提升12%,城區路網密度提升6.4個百分點。在2024年全國城建水平最強的50座城市中排第33位。

出臺“呼和浩特人才強市25條”和“促進人口集聚16條”,提前完成3年“十萬大學生留呼工程”,推動13.7萬名大學生在呼就業創業,接續實施未來3年“十五萬青年留呼行動”,面向城市新青年推出“青年社區”,3年新增城鎮就業18.5萬人,入選最佳人才發展生態城市全國50強。企業開辦實現了全流程網辦,市本級政務審批服務事項大幅精簡,從過去的1296項銳減至405項,成功躋身全國行政審批事項最少城市行列。

始終把教育擺在優先發展的戰略位置,落實立德樹人根本任務,著力補齊群眾關心關注的教育短板,建立起推進教育發展的“1+N”制度體系,通過公開招聘、人才引進補充年輕教師5000多人。深入推進集團化辦學,與北大、北師大、中央民大等知名高校深度合作,建成“名校+”教育集團86個。3年新建改造幼兒園、中小學89所,全市幼兒園、中小學達到739所,提供學位47萬個,滿足群眾能上學、上好學需求。

入選首批國家公立醫院改革與高質量發展示范項目,建成5個國家級醫學分中心,組建3個緊密型城市醫療集團,市屬5所醫院全部獲評三甲醫院。全市各級各類醫療機構達到3272個,三甲醫院達到14個,開放床位2.3萬張。建成居家和社區養老服務中心348個,“一刻鐘”養老服務生活圈實現全覆蓋。呼和浩特市獲批“全國居家和社區基本養老服務提升行動試點”“國家安寧療護試點城市”。

構建起“一廊兩軸五帶”文旅發展布局,打響“青城十六景”品牌,發布首批32個新潮地標。打造了寬巷子、烏素圖杏花谷、千島湖等網紅打卡地。全市4A級景區增加到26家,國家一級博物館增加到4家,老牛灣黃河大峽谷旅游區獲評國家5A級景區,塞上老街、惱包村獲批國家級夜間文旅消費集聚區和旅游休閑街區,馬鬃山度假區獲評國家級滑雪旅游度假地。成功舉辦“昭君文化節”、塞上老街音樂文化美食季、跨年夜等文旅活動,豐富群眾文化生活。第十屆“博博會”、燒賣美食大會、大型演唱會等文旅活動火爆出圈,首府的知名度美譽度顯著提升。2024年累計接待游客5500萬人次,實現旅游收入超過860億元,均居內蒙古自治區第一。

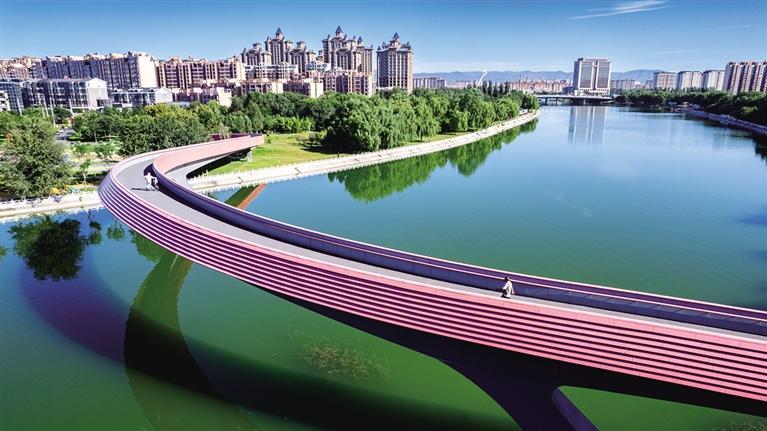

敕勒川大橋

加強黨的領導 建設團結奮進的文明城市

堅強的組織領導,是創建全國文明城市的前提和基礎。呼和浩特市委、市政府把全國文明城市創建工作擺在突出位置,作為“一把手”工程,寫入市黨代會報告、政府工作報告,納入全市經濟社會發展統籌謀劃,與全市重點工作項目、重要民生工程精準對接、一體推進。

成立了市黨委、政府主要領導“雙掛帥”的創建全國文明城市工作領導機構,建立了四大班子領導包聯市四區街道、市政府分管領導包聯創城工作重點部門的工作機制,握指成拳,集中火力,全面壓實責任,推動“創城必成”成為全市上下的共識和奮斗目標。

強化頂層設計,確保常態長效。呼和浩特市將全國文明城市創建作為鍛煉干部、培養干部、考核考試、考驗干部、發現干部的主陣地。成立正處級精神文明創建中心,在賽場上“相馬”,在實干中識人。2023年,建設精神文明創建信息管理平臺,以科技賦能改進創新文明創建工作。更加注重建立完善常態長效機制,推動基層把城市精細化管理化為日常、平常、經常,既讓文明城市創建工作“可感可及”,又讓評估工作“無感無擾”。

歷史長河奔流不息,文明光輝綿延不絕。創建全國文明城市是一場沒有終點的“幸福接力”,是一段永無止境的“自我提升”,呼和浩特市將始終圍繞為民惠民利民靠民的工作理念,以更高的標準,更實的舉措,不斷豐富文明城市的色彩和內涵,攀登一個又一個文明新高地,努力向全市人民交出一份滿意的答卷。

小黑河河道上的彩虹橋

政務微博

政務微博

呼和浩特發布

呼和浩特發布

政務公開微信

政務公開微信